我国地大物博,但一种小小的牧草,却被美国长期“卡脖子”

2025 年一开年,中美关税战正打得热闹。这边美国刚加征关税,那边中国就反制,折腾好几轮,直到 5 月 12 日双方宣布下调关税,才算透出点曙光。消息一出,好多依赖美国进口的企业松了口气,尤其是中国乳业 —— 这些年让美国苜蓿折腾得够戗,供应链三天两头闹幺蛾子。

01

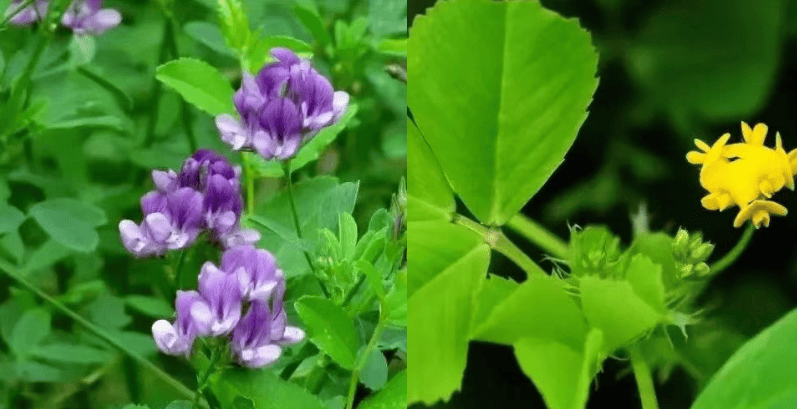

中国是全球第三大牛奶生产国,可优质牧草一直是短板。要说奶牛吃得最好的饲料,还得是苜蓿,蛋白质高,奶牛吃了产奶量能提 20%,奶质也好。但咱国家每年得花几十亿美元进口苜蓿,其中 90% 来自美国。

为啥放着自家地不种?说起来都是难事儿。过去咱种地优先保粮食和经济作物,谁舍得拿好地种草?牧民大多自己种点自己用,不成规模,年产量连 10 万吨都不到。苜蓿这东西松散,收割后得特殊加工,运输成本也高,再加上没补贴,农民积极性自然不高。一来二去,国产苜蓿跟不上,只能靠进口。

02

苜蓿可不是啥 "洋草",2000 多年前张骞从西域带回来的,那会儿给战马吃,算是战略物资。到了现代,2008 年 "毒奶粉" 事件后,大家对牛奶质量要求高了,得从源头抓好饲料。苜蓿一下子成了香饽饽,各大乳企抢着要。

可国产跟不上啊,2008 年进口量才 1.94 万吨,到 2021 年直接涨到 178.77 万吨,九年翻了近 70 倍,价格也从 2000 元一吨涨到 5000 元。美国气候好,加州那边一年能收 7 - 9 次,机械化程度高,咱北方 "三北" 地区一年就收 3 - 4 次,成本还高,只能眼睁睁看着人家占了九成市场。

03

这些年咱们没闲着,从政府到企业都在想办法。2012 年开始,种苜蓿给补贴,3000 亩以上连片种植,每亩补 600 元,农民积极性上来了。政府还出台规划,给草产品运输开 "绿色通道",降低物流成本。企业也没落后,蒙牛这些龙头企业攻克种植和机械化难题,在北方搞规模化种植,亩产慢慢提上去了。还有 "粮改饲" 政策,越来越多土地改种牧草,2024 年国产苜蓿自给率已经到 35% 了。

关税战就像面镜子,照出咱们的短板。以前总觉得进口方便,现在知道了,关键东西攥在别人手里不踏实。从历史上的战马粮草,到现在的乳业命脉,苜蓿这事让咱们明白:要想不被 "卡脖子",就得自己把技术吃透、政策落地,一步一个脚印把国产苜蓿搞起来。毕竟,咱自己的 "牧草种子" 攥紧了,"奶瓶子" 才能端得稳当。